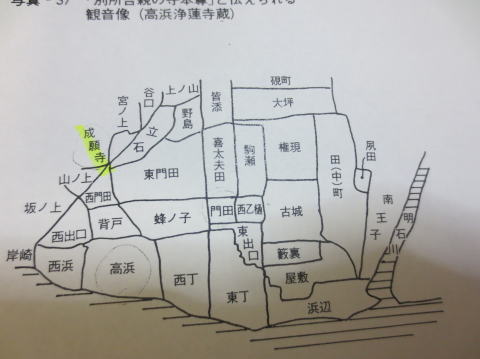

| 貴崎の昔の町名である成願寺 その当時”寺も無いのに成願寺(せいがんじ)”と言われていました。 気になりながら数十年。調べてみるとお寺は有りました。 林村郷土誌 (林村役場刊 金井作次郎編 大正8年11月10日発行) 「真言宗 京都大覚寺末寺 御嶽山 神応寺(じんのうじ)」についての記述があります。 「現在は、宝蔵寺より南西の方向にある。当初の寺は、林神社の西に建ち常願寺や西林坊といわれていた。 常願寺 西林坊が前身のこの寺は、林神社の西、字成願寺と称する所にあった。 この寺にあった井戸を「横石」といった。「立石」の清水に対して名付けたといわれる。 1586(天正14)年にキリシタン大名の高山右近が今の場所に移し、名も神応寺と改める。とある。 現在の貴崎2丁目3丁目あたりは、昭和30年頃までは明石市林字成願寺であった。 昭和30年頃まで通称 成願寺(せいがんじ) 一部(じょうがんじ)と聞いたこともある 髙田 明石発の明石市営バスは”成願寺”行きでした。 髙田 常願寺(じょうがんじ)は成願寺(じょうがんじ)に通じる 和田さん私見 林村郷土誌は、下記の播磨鑑(はりまかがみ)をもとに作成されたと思われる。 地誌 播磨鑑 江戸時代 1762(宝暦12)年頃に作成の地誌 著者は播磨国印南郡平津村(兵庫県加古川市米田町平津の医師暦算家の平野庸脩(ひらのようしゅう) この中で、第三番 御嵩山 神応寺(真言宗)について、本尊 大日如来 観世音菩薩 開基 藤原 宇会 (藤原鎌足の孫) 716(霊亀2)年とあり、以下の記述がある。 神応寺は太寺の高家寺とともに大山寺を中心とした七佛薬師の寺院があった。 旧名を常願寺、西林坊とも呼称し、薬師堂、観音堂が祀られていた。 天正の三木合戦(1578~80)に戦火につつまれ焼失、その後神応寺と寺名を変更した。 1585(天正13)年 高槻から明石に移封してきたキリスタン大名ジェスト高山右近が船上城を築いた。 この西林寺(神応寺)の僧侶をキリスタンに転向させ聖堂や司祭住館を建て、外国人宣教師数人を駐屯させたとルイスフロイス著「日本史」に書かれている。 神応寺と船上城跡の中ほどの宝蔵寺では、時の住職が、右近の迫害を恐れ、本尊を奉持して江井ヶ島へ逃げたその際に、寺は教会に転用されたと伝え、キリスタン大名による混乱した様子をみることができる。 1862(文久2)年の奉納経写本では明石西国三番、林村、御嶽山西林寺とあり、薬師堂、観音堂は参拝客を集めていたことがわかる。 神応寺はいつのころからか真言宗であり、本尊は大日如来であった。 昭和20年7月7日の焼夷弾による空襲で、神応寺も本尊も薬師佛も焼失した。 その後再興にされたが、平成7年(1995)の震災で壊滅、平成13年(2001)10月に本堂が建て替えられている。 明石市林2丁目14-18 藤原 宇会(ふじわらのうまかい) 694(持統8)年生まれ 737(天平9)年8月5日没 奈良時代初期の廷臣 贈太政大臣」藤原不比等の3男 母は蘇我武羅自古の娘 本名は馬養 藤原4家の一つ式家の始祖(式家の称は式部卿からでたもの) 716(霊亀2)年遣唐副使に任命され入唐 藤原 宇会のご詠歌 「かれ木にも みのりの花の咲き始めて 西の林に 遊ぶ色鳥」 「西の林」とは西林坊を指すのであろう 和田さん私見 716(霊亀2) 藤原宇会 常願寺、西林坊 本尊 大日如来 観世音菩薩 開基 1578~80 天正の三木合戦に戦火につつまれ焼失する 1586(天正14)年 キリシタン大名の高山右近が今の場所に移し、名も神応寺と改める 和田さんから資料の提供頂き無事解決いたしましたことお礼申し上げます。 |

||

|---|---|---|

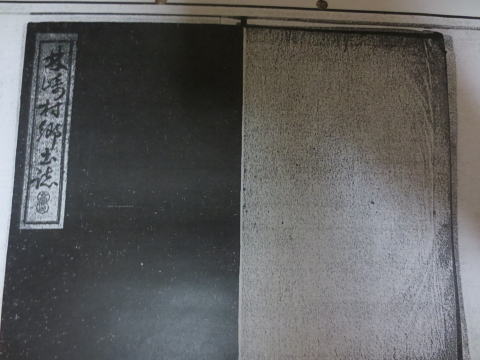

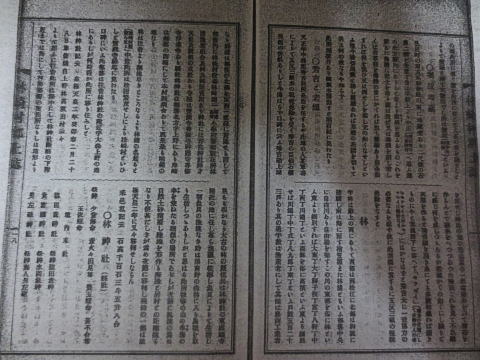

林村郷土誌 金井作次郎編 |

|

|

~林神社の西字成願寺と称するところ…… |

明石の戦国史 木村 英昭編 |

|

神応寺 |

成願寺 |

|

|

|

|

| 神応寺 平成30年3月 |

御嵩山 平成30年3月 | |

|

|

|

| 宝蔵寺 平成30年3月 | NTT柱 冠名 セイガンジ46L2 有り | |